三十年一修谱 藏在家族脉络里的时光智慧

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2025/10/24|浏览量:183

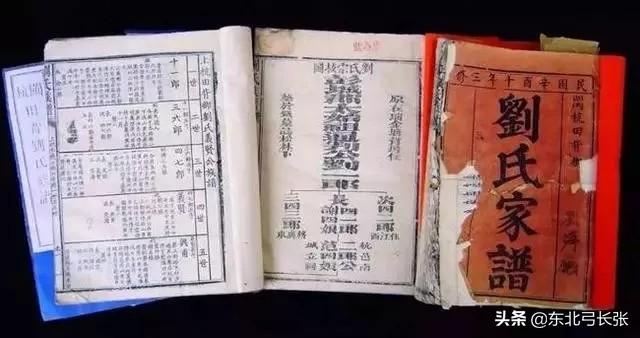

族谱,是家族血脉在纸页间流淌的文字图腾,而 “三十年一修” 的传统,恰似一条穿梭于岁月长河的坚韧绳索,将散落于古今的族人紧密相连。三十载春秋,足以见证一个牙牙学语的婴孩,在时光打磨中成长为独当一面的栋梁;也难免送别曾撑起家族风雨的长辈,让他们的故事沉淀为族谱里庄重的墨痕。家族就在这新旧交替的轮回里,带着过往的温度不断向前。这一延续千年的传统,不仅是为了清晰镌刻家族变迁的每一道轨迹、维系代代相传的血脉亲情,更承载着先辈对家族薪火永续的深切期许。那么,为何修谱要以三十年为周期?这一传统又如何在历史长河中历经打磨,成为烙印在民族文化里的定制规则?事实上,家谱 “三十年一修” 的规矩,既精准贴合社会变迁的节奏与家族人口更迭的自然规律,更蕴含着中国人独有的文化基因与生存智慧,其形成脉络可从多个维度探寻深层密码。

一、人口代际更迭:平衡记录需求的现实选择

三十年,恰是一代人从懵懂到成熟的完整生命周期,这一周期与家族人口变动的节奏天然契合。在传统社会,一个家族的人口脉络往往在三十年间会经历显著变化:或许是张家添了新丁,在族谱里多了一行稚嫩的名字;或许是李家子弟远赴他乡经商,需要在谱中注明迁徙的轨迹;又或是王家姑娘嫁入邻村,名字从本族谱牒转入他族记载;更有族中长辈走完人生旅程,生卒年月、生平事迹需郑重添入逝者名录。除此之外,族人考取功名、担任官职、行善积德等重要节点,也会在三十年间积累到需要系统梳理的程度。

若修谱间隔过短,比如十年一修,家族变动有限,新增的信息不过寥寥数笔,不仅耗费人力物力,修谱也失去了 “记录时代变迁” 的实际意义;若间隔过长,比如五十年甚至更久,族人之间的亲缘关系会逐渐模糊,先辈的事迹会在口耳相传中变得残缺,信息搜集的难度也会呈几何级增加。就像江南周氏家族,曾因战乱中断近半个世纪未修谱,后来族人想要补全信息时,许多长辈早已离世,只能从破旧的书信、墓碑残文中拼凑过往,不少细节最终成了永远的遗憾。因此,三十年的周期,恰好平衡了 “及时记录新鲜人事” 与 “完整留存家族旧闻” 的双重需求,让族谱既能鲜活反映当下的家族面貌,又能无缝衔接过往的血脉记忆。

二、信息留存窗口:守住家族记忆的黄金时效

老辈人常说 “日久则疏,事久则忘”,这句话道尽了信息留存的关键 —— 时效性。家族中的重要事件,从来都不是冰冷的文字,而是带着温度的记忆:是谁在光绪年间考中秀才,让家族第一次有了 “功名之士”?是谁在民国灾荒时,散尽家财接济乡邻,让族人免于饥寒?是谁在新中国成立后,率先带领族人开垦荒地,改善了全村的生活?这些故事若不及时记录,仅靠口头相传,很容易在岁月流转中出现偏差甚至遗失。

而三十年的时间里,亲历或见证这些事件的族人大多仍在世,他们的回忆与讲述,能为族谱提供最准确的一手资料。就像福建林氏家族在 2018 年修谱时,92 岁的林阿婆清晰记得 1950 年家族迁徙的路线,甚至能说出当时同行的每一户人家的名字,这些细节让族谱中的 “迁徙篇” 变得生动而真实。一旦超过这个期限,很多细节会逐渐变成模糊的 “家族传说”:有人说曾祖是举人,有人说只是秀才;有人说家族来自山西,有人说源自陕西,真假难辨。此时再想考证,往往只能从残缺的史料中寻找蛛丝马迹,族谱的真实性便会大打折扣。可以说,三十年是守住家族真实记忆的黄金窗口,错过这个窗口,许多珍贵的家族故事便可能永远湮没在时光里。

三、儒家文化内核:慎终追远的孝道表达

修谱,从来都不只是简单的信息整理,更是儒家 “慎终追远” 思想在家族文化中的具体实践,是族人表达孝道最庄重的方式之一。《礼记・王制》中有 “三十年曰世” 的记载,将三十年定义为 “一世”,这一说法并非随意划定,而是暗含 “继往开来” 的深意:修谱之时,既要详实记录上一世族人的生平事迹、品德功绩,让先辈的精神如同不灭的火种,在族人心中代代传承;也要为下一世族人留下清晰的血脉脉络,让后辈知晓自己的根源,不至于成为 “无源之水、无本之木”。

这种以三十年为周期的修谱传统,成为连接祖孙三代的文化纽带。比如在修谱过程中,祖父辈会向孙辈讲述族谱中记载的先辈故事:曾祖父如何在乱世中坚守气节,曾祖母如何用贤德撑起一个家,这些故事让抽象的 “孝道” 变得具体可感。同时,修谱时族人会共同祭祀祖先,在庄重的仪式中,不断强化着 “祖宗虽远,祭祀不可不诚” 的家族意识,让孝道从日常的晨昏定省、嘘寒问暖,延伸到家族文化的传承与守护中。正如清代学者张履祥所说:“修谱者,尽孝之道也。” 三十年一修谱,修的是对先辈的缅怀,更是对孝道文化的坚守。

四、社会治理需求:适配宗族管理的实用节奏

在传统中国社会,宗族不仅是基于血缘的情感共同体,更承担着部分基层治理功能,小到调解族人矛盾、资助贫困子弟,大到组织防灾救灾、维护地方秩序,而家谱则兼具 “血缘档案” 与 “族内法典” 的双重角色 —— 其中既详细记录族人的辈分关系、生卒嫁娶,也明确规定族规家训、族产分配、权力归属等重要规则,是宗族管理的核心依据。

三十年一修谱,能让宗族及时根据社会变化调整内部管理,确保宗族在时代变迁中稳定发展。比如朝代更迭后,新的政策可能会影响族产的经营、族人的仕途,宗族便需要通过修谱更新族规,以适应新的社会环境;族内若出现田产、房屋等产权纠纷,可通过修谱中记载的历史归属,明确产权界限,化解矛盾;族中德高望重的长辈离世、新一辈有能力的族人成长起来,也需通过修谱调整族内的权力结构,选举新的族长、族老,保证宗族事务的正常运转。

以明清时期为例,江南地区的宗族常借修谱之机整顿内部秩序:万历年间,苏州范氏家族因族产分配不均引发纷争,族长召集族人修谱,在谱中重新明确族产的管理规则与分配比例,最终化解了矛盾;清代乾隆年间,浙江王氏家族因部分族人迁居他乡,导致族内联系松散,通过修谱,族人重新建立起沟通机制,并制定了 “异地族人互助” 的族规。三十年的周期,恰好让宗族治理与社会变革的节奏相适配,既避免了因频繁调整导致的动荡,也防止了因长期不变导致的僵化,保障了宗族的稳定运行。

五、传统形成脉络:从雏形到定制的历史演变

若要追溯 “三十年一修谱” 传统的源头,需沿着家谱的发展史缓缓回溯。早在先秦时期,王室就有 “世本” 记录帝王的血脉传承与执政事迹,但此时的 “世本” 仅局限于王室贵族,与民间无关。民间修谱的风气,始于魏晋南北朝时期。当时朝廷推行九品中正制,门第出身直接决定一个人的仕途前景 —— 只有出身名门望族,才能获得上品的评价,进而担任高官。因此,家族为了证明自身的贵族身份,维护家族的政治地位,每隔二三十年便会修订族谱,更新家族成员的官职、婚姻、子嗣等信息,确保族谱能准确反映家族的 “尊贵血脉”,这可视为 “定期修谱” 的早期雏形。

到了宋代,家谱的发展迎来了重要转折:欧阳修、苏洵两位文人在整理自家家谱时,创立了规范的修谱体例 —— 欧阳修创立 “欧式谱例”,以 “五世则迁” 的原则记录族人关系;苏洵创立 “苏式谱例”,注重对族人世系、生平的详细记载。更重要的是,他们明确提出了 “三十年一修谱” 的主张。为何是宋代定下这一规矩?因为宋代科举制度的完善,打破了门第对仕途的垄断,平民子弟也能通过科举考取功名,家族失去了 “身份特权” 的依托,转而需要通过定期修谱来维系族人之间的情感联系、凝聚家族力量。苏轼曾在给族人的书信中感叹 “三十年不修谱,族人不知祖宗”,从这句感叹中,可见当时 “定期修谱” 的观念已逐渐深入人心,成为许多家族的共识。

明清时期,宗族制度发展至顶峰,“三十年一修谱” 也从文人提出的 “倡议”,变成了许多家族的 “硬性规定”。翻阅明清时期的族谱,常会看到这样的族规:“修谱宜三十年一次,若不遵此,即属不孝”“族中若有推诿不修谱者,罚银五十两,以儆效尤”。这一变化,既受儒家 “慎终追远” 思想进一步深化的影响,也源于当时的现实需求 —— 明清时期人口增长迅速,且战乱、灾荒时常导致族人离散,每隔三十年系统整理一次家族信息,能有效避免血脉脉络的断裂,防止族人因不知根源而疏远。据《明清家谱资料汇编》记载,明清时期全国有超过七成的家族,严格遵循 “三十年一修谱” 的传统,这一传统也由此成为中国家族文化的重要标志。

六、时光哲学与当代回响:从未褪色的家族温度

“三十年一修谱” 的传统中,还藏着中国人独特的时间哲学与生命智慧。《说文解字》中解释 “世,三十年为一世”,将三十年定义为一个完整的生命周期,这一定义里,藏着先辈对时光的精准把握:三十年,不长不短,足以让一代人从懵懂无知的孩童,成长为肩负责任的长辈,见证家族的阶段性变迁;又不至于太久,让家族的记忆被时光彻底冲刷,让族人对根源的认知变得模糊。这种对时间的把握,体现了先辈对家族发展规律的深刻洞察 —— 家族的传承,不是一蹴而就的,也不是一劳永逸的,而是需要每三十年进行一次 “总结与接力”,才能让血脉与精神代代相传。

如今,虽然传统的宗族制度已逐渐淡化,现代社会的快节奏生活也让人与人之间的距离变得遥远,但 “三十年一修谱” 的传统,仍在许多地方以新的形式延续着。去年在江苏常州出差时,我曾偶遇当地唐氏家族修订族谱的场景:为了集齐分散在十几个省份的族人信息,家族成立了专门的修谱小组,成员们驱车上万公里,走访了近百个城市;对于无法当面走访的族人,他们通过视频连线的方式,逐一核实信息;最终,耗时三年,整理出五卷厚重的新族谱。翻开纸页,从光绪年间泛黄的手写墨迹,到如今录入电子档案的现代信息;从过去简单的姓名、生卒记录,到现在新增的族人照片、职业成就,三十年一个轮回的印记清晰可见。在族谱的首发仪式上,一位 80 多岁的老人抚摸着族谱,眼眶湿润地说:“看到这些名字,就像看到了历代祖先的身影,知道自己不是孤单的,身后有整个家族的支撑。” 那一刻,跨越百年的家族温度扑面而来,让我深刻感受到,族谱从来都不是冰冷的文字集合,而是承载着家族情感与记忆的 “精神家园”。

其实,三十年修一次谱,修的从来不只是一个个名字、一辈辈辈分,更是一个家族的集体记忆与精神传承。它像一份温柔的提醒:无论我们走得多远,无论我们在城市的哪个角落打拼,总有一本族谱记挂着我们的来处,记录着我们的根;无论时光流逝多久,无论时代如何变迁,总有族人在为我们续写归途,守护着家族的精神火种。这,或许就是老祖宗留给我们最珍贵、最温暖的生活智慧 —— 在时光的长河中,不忘根源,方能行稳致远;守住家族记忆,方能让生命更有厚度。

(信息来源:网络,编辑部补充)

中华朱氏网编辑部

2025年10月24日