各地朱氏||庐南朱氏源流与家族关系考证

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2025/10/13|浏览量:200

庐南朱氏作为新安紫阳朱氏一脉在江淮地区的重要分支,其家族发展脉络清晰,宗族体系完整,承载着“勤耕重教,厚德传家”的文化基因。通过梳理谱牒文献与地域史料,可对其源流迁徙、家族分支及传承体系作出系统考证。

一、源流溯源:从新安到庐南的迁徙脉络

庐南朱氏的根系可追溯至唐代新安朱氏,其迁徙历程与宗族分化形成了清晰的历史链条。

唐乾符五年(878年),先祖朱师古为避战乱,由金陵迁居歙县黄墩,由此吴郡朱氏派衍为新安朱氏,尊朱师古之祖父朱介为始祖。朱师古次子朱古僚一支后迁居婺源长田,发展为婺源长田朱氏,而理学大师朱熹即出自此派,为朱介十二世孙。值得注意的是,庐南朱氏与朱熹同属朱昭元后裔,其中庐南朱氏源自朱昭元长子朱惟则一脉,朱熹则为次子朱惟甫之后,因朱熹的圣贤地位,其婺源后裔外迁支系均统称“紫阳朱氏”。

自四世朱古僚至十七世朱林,家族世居婺源长田达430余年。元朝中期,十八世朱俊迁居桐城破江(今枞阳县藕山镇破罡村),传至十九世朱暹时,因拒绝元末起义军首领张士诚的参军聘任,为避祸从桐城破江迁居庐江南乡土桥(今庐江县罗河镇墩子村花园咀)。朱暹在洪武初年以明经入仕,历任湖口知县、江西提刑按察使司佥事,其迁庐之举奠定了庐南朱氏的根基,故朱暹被尊为庐南紫阳朱氏开基始祖。

二、家族分化:两大房派的形成与分布

朱暹定居土桥后,子孙繁衍日盛,因地狭人稠逐渐分化,形成以血缘为纽带的两大房派,奠定了庐南朱氏的分布格局。

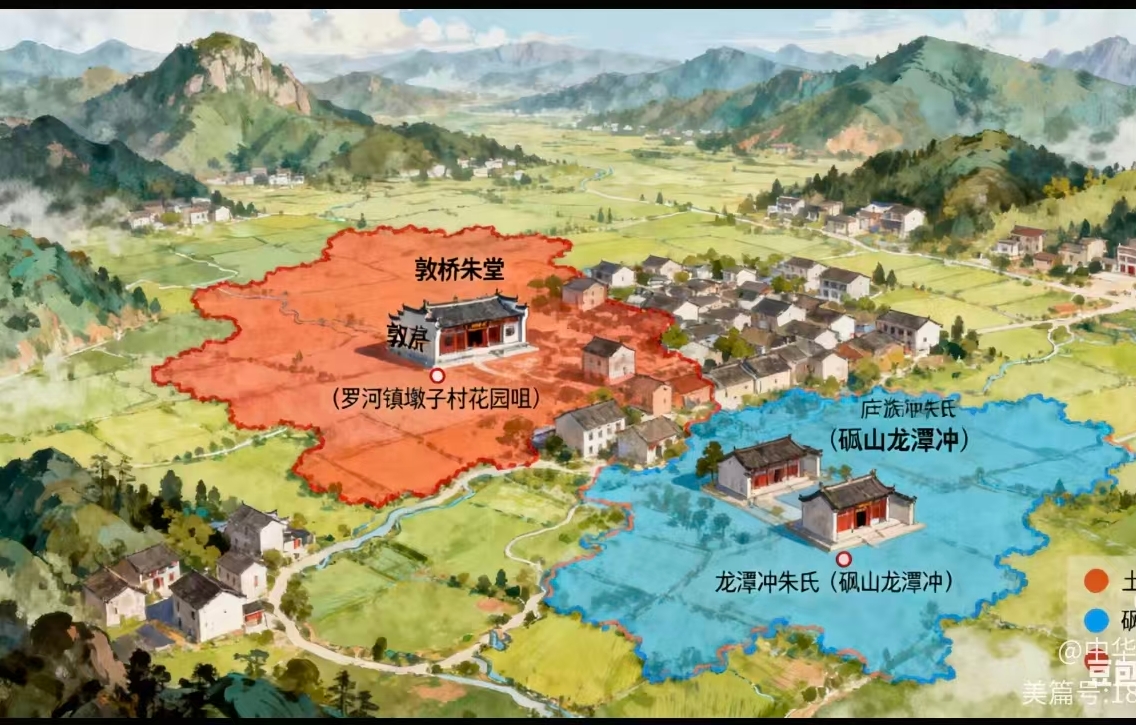

朱暹娶妻何氏,育有三子:好问、好礼、好义。长子朱好问一支留居土桥祖地,后世分迁泥河、沙溪、白湖、夹板、七桥等地,形成“土桥朱氏”核心族群,其宗祠“敦叙堂”原坐落于罗河大峒口街上,现重建于罗河镇东风村朱院。次子朱好礼后裔迁居矾山龙潭冲(今黄屯安定村),后分迁黄屯、缺口、矾山等地,发展为“龙潭冲朱氏”,支祠“白鹿堂”设于龙潭冲本地,堂号源自朱熹与白鹿洞书院的文化关联,彰显家族理学传承。三子朱好义后裔移居陡冈、柴埠渡等地,后因史料缺失而失联,未形成主要支系。

土桥与龙潭冲两大房派虽分居两地,但始终保持宗族认同,统称“庐南紫阳朱氏”,其分布范围覆盖今庐江县南部多个乡镇,成为当地望族。

三、宗族体系:谱牒、字辈与家训传承

庐南朱氏通过谱牒纂修、字辈统一与家训教化构建了严密的宗族体系,保障了家族脉络的延续性。

(一)谱牒纂修

两大房派宗谱均历经七修,修谱传统延续近四百年。首修始于崇祯元年(1628年),康熙四十七年(1708年)二修后,两支开始各自分修,但修谱时间大致同步,三修于乾隆四十六年(1781年),四修于道光二十五年(1845年),五修于同治十年(1871年),六修于宣统元年(1909年)。其中六修谱式均采用欧式,土桥朱氏宗谱共二十卷(含上下卷),刊印36套;龙潭冲朱氏宗谱共十七卷,刊印32套。2015年,两支朱氏同步完成七修,土桥朱氏宗谱每套36卷计38册,刊印220套;龙潭冲朱氏宗谱每套26卷,刊印146套,此次合修进一步强化了宗族凝聚力。

康熙四十七年(1708年)二修时,庐江知县彭大科为谱作序,明确记载了朱暹迁庐始末及家族仕宦事迹,为考证庐南朱氏源流提供了关键史料支撑。

(二)字辈与家训

字辈作为宗族世系排序的核心标识,庐南朱氏形成了统一且延续的体系。五修前确立十字字辈,自迁庐十二世起启用:“其一世有德 启(起)亿传远长”;六修时增续十字:“绍述承先泽 百代荷荣光”;2015年七修时再议立二十字:“家圣润千紫 国兆振礼阳 文贤治邦永 万年宏高昌”,三代字辈衔接有序,确保族人世系清晰可考。

家训则彰显家族文化内核,首修谱时订立二十条家训,以“修身齐家”为核心,要求“贤子弟童年服习当熟识大义”,内容涵盖伦理道德、耕读传家、社会交往等方面,成为家族教化的重要载体。

四、家族特质:仕宦传承与文化基因

庐南朱氏自开基以来,始终秉持“耕读传家”理念,形成了兼具仕宦传统与文化底蕴的家族特质。开基始祖朱暹即为明初官员,其子朱好问被敕赠文林郎,孙朱妙珣由廪生拔贡,任山东登州府文登县知县;明代朱符历任江西九江府儒学分教、河南彰德府林县教谕等职,以文墨传家。清代以降,家族虽多以塾师、廪生等身份活跃于地方教育领域,如朱翰、朱翀等均为岁贡生,执掌教谕或塾房,但“绍述先泽”的文化追求从未中断。

这种特质源自新安紫阳朱氏的理学传承,从婺源长田派到庐南分支,“尊儒重教”的基因贯穿始终,使庐南朱氏不仅成为人口兴旺的宗族群体,更成为地域文化传承的重要力量。

综上,庐南朱氏以朱暹迁庐为起点,历经六百余年发展,形成两大房派并存的宗族格局,通过谱牒、字辈、家训构建了完整的传承体系,其源流清晰可考,家族关系脉络分明,是新安朱氏在江淮地区繁衍发展的典型例证。(未定稿,请勿引用)